अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट को 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद तब काम आता है जब कानूनों की मौजूदा व्यवस्था से किसी विशेष मामले में पूरा न्याय नहीं हो पाता।

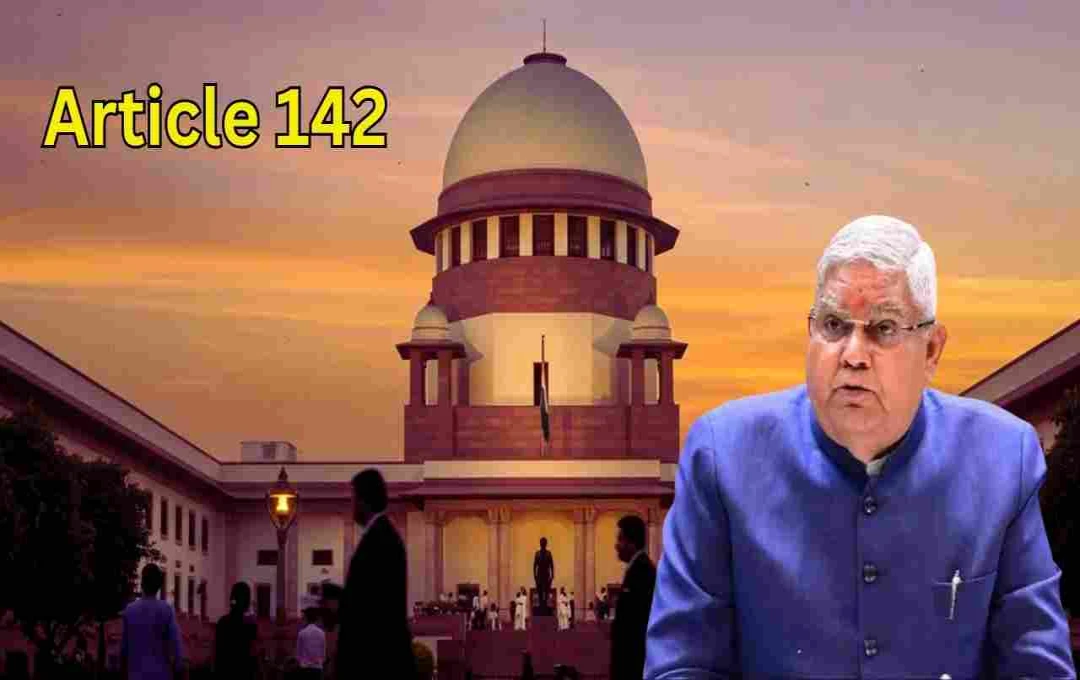

नई दिल्ली: भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 हाल ही में फिर सुर्खियों में है, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे 'न्यूक्लियर मिसाइल' कहकर संबोधित किया। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी की, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर बहस छिड़ गई है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब अनुच्छेद 142 की ताकत और उसकी सीमाओं पर चर्चा हो रही है। आइए समझते हैं कि यह अनुच्छेद है क्या, और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस्तेमाल कैसे और कब किया है।

अनुच्छेद 142: क्या कहता है यह प्रावधान?

अनुच्छेद 142 भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह अपने समक्ष लाए गए किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी मामले में कानून की भाषा में स्पष्ट समाधान न हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिससे 'पूरी तरह से न्याय' हो सके।

कैसे बना अनुच्छेद 142?

जब भारत का संविधान बन रहा था, तब संविधान सभा में इस अनुच्छेद को लगभग बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया था। उस समय यह अनुच्छेद 118 के नाम से जाना जाता था। संविधान विशेषज्ञ साई स्पंदना के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से लेकर 2023 के बीच 1579 मामलों में अनुच्छेद 142 का उल्लेख किया, लेकिन इनमें से केवल 791 मामलों में ही इसकी शक्ति का वास्तविक इस्तेमाल हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण समय के साथ कैसे बदला?

1. शुरुआती दौर (1950–1980)

अनुच्छेद 142 का प्रयोग बहुत कम हुआ। 1962 में प्रेमचंद गर्ग केस में कोर्ट ने कहा था कि इस अनुच्छेद के तहत दिए गए आदेश भी संविधान और कानूनों के दायरे में होने चाहिए।

2. सक्रिय प्रयोग का युग (1990 के बाद)

1991 में दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात केस में कोर्ट ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत उसकी शक्तियां सामान्य कानून से ऊपर हैं।

प्रमुख मिसालें

• यूनियन कार्बाइड केस (1991): भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी कर 470 मिलियन डॉलर की राशि तय की गई।

• विनय चंद्र मिश्रा मामला (1995): कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद न्यायपालिका की संवैधानिक शक्ति है, जिसे कोई कानून सीमित नहीं कर सकता।

• शराब बिक्री पर रोक (2017): सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा लिया।

• बिना गलती के तलाक (2023): कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम में 'इर्रिट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज' को आधार मानते हुए तलाक को मान्यता दी, जबकि पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

• IIT धनबाद केस (2023): दलित छात्र अतुल कुमार को फीस न दे पाने की वजह से एडमिशन नहीं मिला था। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर कहा कि 'पूर्ण न्याय' के लिए उसके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाए।

• चंडीगढ़ मेयर चुनाव (2024): चुनाव में अनियमितता के चलते कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया।

लेकिन सीमाएं भी हैं...

• जहां अनुच्छेद 142 न्याय के लिए एक शक्तिशाली साधन है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इसकी सीमाएं भी निर्धारित की हैं।

• सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1998): कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए आदेश मौजूदा कानूनों को 'बदल' नहीं सकते।

• स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमादेवी (2006): कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर कोर्ट किसी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं ठहरा सकता।

• हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद केस (2024): कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता।

• आर्बिट्रेशन विवाद (2024): कोर्ट ने चेताया कि अनुच्छेद 142 के तहत आर्बिट्रेटर नियुक्त करना संविधानिक दायरे से बाहर हो सकता है।

क्या कहते हैं आलोचक?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे नेता इस शक्ति को 'न्यूक्लियर मिसाइल' करार देते हैं। उनका तर्क है कि इस अनुच्छेद का अंधाधुंध प्रयोग कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का दखल है। यह लोकतांत्रिक ढांचे को असंतुलित कर सकता है। हालांकि, कानून विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 142 जैसी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को लचीला और मानवीय बनाती हैं। जब कानून मौन हो, या कोई स्पष्ट राह न दिखाए, तब यह अनुच्छेद न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है।