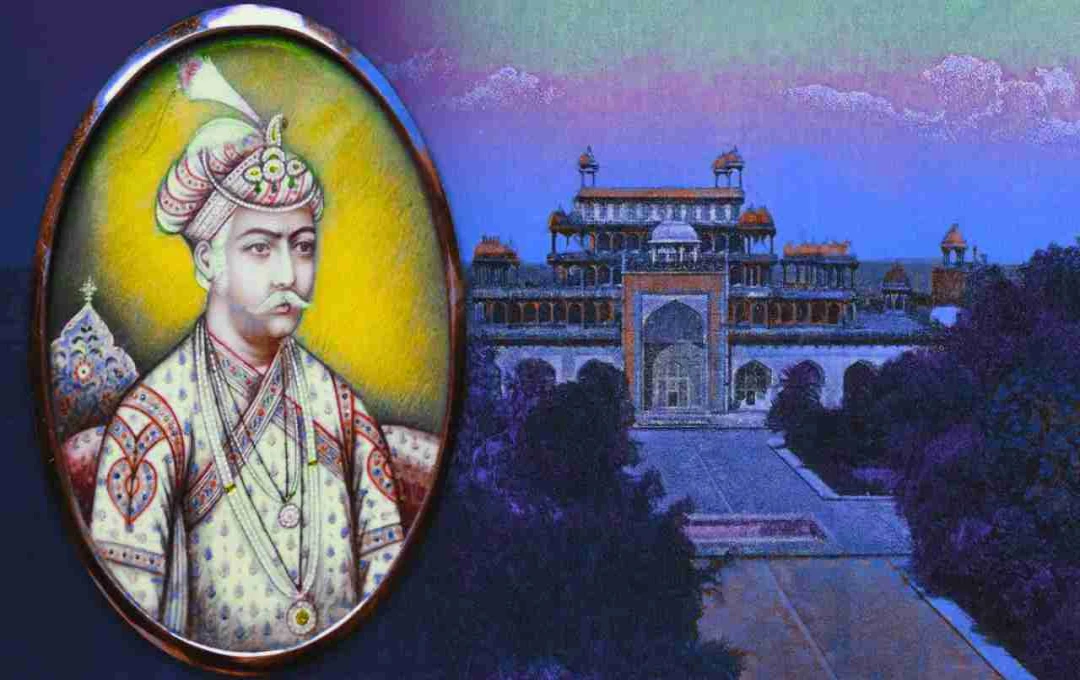

भारतीय इतिहास में अनेक सम्राट हुए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि लोगों के दिलों को भी जीता। मुग़ल सम्राट अबुल-फ़तह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जिन्हें आमतौर पर अकबर महान कहा जाता है, ऐसे ही अद्वितीय शासक थे। उन्होंने शक्ति, बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और प्रशासनिक दक्षता के अद्भुत समन्वय से न केवल एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक समरसता की मिसाल भी कायम की।

वंश और जन्म की पृष्ठभूमि

अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित उमरकोट किले में हुआ था। उस समय उनके पिता हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर निर्वासन में थे और अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। अकबर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब मुग़ल साम्राज्य संकट में था, लेकिन यही कठिन समय आगे चलकर अकबर को एक मजबूत और समझदार शासक बनाने में सहायक बना। अकबर के खून में दो महान योद्धा वंशों – तैमूर लंग और चंगेज खां का मेल था। उनके पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे और मां की ओर से चंगेज खां से उनका संबंध था। इसी कारण अकबर में नेतृत्व की भावना, बहादुरी और रणनीतिक सोच जन्म से ही मौजूद थी। यह महान विरासत उनके व्यक्तित्व और शासन शैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

बचपन और शिक्षा

अकबर का बचपन बहुत उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिस कारण वे औपचारिक शिक्षा नहीं ले सके। उनके जीवन के शुरूआती साल फारस और काबुल जैसे स्थानों पर बीते, जहां वे कई बार अपने चाचाओं के साथ रहे। पढ़ाई में उनका मन कम लगता था, लेकिन उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाज़ी और शिकार में बहुत रुचि थी। बचपन में ही वे एक कुशल योद्धा बन गए थे और यही गुण उनके शासन में भी काम आए। हालांकि उन्होंने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की, फिर भी वे हमेशा विद्वानों और ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे। वे रात को सोने से पहले किसी से ग्रंथों को पढ़वाते थे ताकि वे सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा था, 'ज्ञान पढ़ने से नहीं, समझने से आता है।' इसी सोच के कारण वे जीवनभर सीखते रहे और एक समझदार और दूरदर्शी शासक बनकर उभरे।

सत्ता संभालना और पानीपत का दूसरा युद्ध

जब अकबर सिर्फ 13 साल के थे, तभी उनके पिता हुमायूं का निधन हो गया। उस समय अकबर बहुत छोटे थे, इसलिए बैरम खां नाम के एक बुद्धिमान सेनापति ने उनकी देखभाल और राजकाज की जिम्मेदारी संभाली। अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उस समय देश की स्थिति बहुत कठिन थी। चारों ओर दुश्मनों से खतरा था और मुगलों की सत्ता डगमगाई हुई थी। इसी दौरान हेमू नाम के एक शक्तिशाली हिंदू सेनापति ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अकबर और बैरम खां ने मिलकर 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हरा दिया। इस जीत के बाद अकबर की स्थिति मजबूत हो गई और मुग़ल साम्राज्य की नींव दोबारा मज़बूत हो गई। यही युद्ध अकबर के लंबे और सफल शासन की शुरुआत माना जाता है।

प्रशासनिक कुशलता और न्यायप्रियता

अकबर एक बहुत ही समझदार और कुशल शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया, जिन्हें 'सूबे' कहा जाता था। हर सूबे में एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। उसके साथ एक दीवान (जो पैसे और टैक्स का काम देखता था) और एक काज़ी (जो न्याय करता था) भी होते थे। इससे पूरे राज्य का कामकाज आसानी से और सही तरीके से चलता था। अकबर ने 'मनसबदारी व्यवस्था' नाम की एक खास योजना भी शुरू की, जिसके तहत अधिकारियों को उनकी रैंक और जिम्मेदारी के हिसाब से पद दिए जाते थे। यह व्यवस्था बहुत कारगर थी और इससे शासन में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहती थी। अकबर हमेशा सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों को बराबर समझते थे और बिना भेदभाव के न्याय करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें एक न्यायप्रिय और महान शासक मानते थे।

धार्मिक सहिष्णुता और दीन-ए-इलाही

अकबर ने समझ लिया था कि भारत में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए एक अच्छे शासक को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने हिन्दुओं पर लगने वाला तीर्थ कर 1563 में और जज़िया कर 1564 में हटा दिया, जिससे हिन्दू जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर एक नया धर्म शुरू किया, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। इस धर्म में किसी एक भगवान की पूजा नहीं थी, बल्कि इसका मकसद सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना था। हालांकि यह धर्म ज्यादा नहीं फैल सका, लेकिन इससे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की भावना साफ दिखती है।

राजपूतों से वैवाहिक और राजनीतिक संबंध

अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। उन्होंने आमेर के राजा की बेटी जोधाबाई से विवाह किया, जिससे राजपूतों का विश्वास और समर्थन मिला। इसके बाद कई राजपूत सरदार जैसे राजा मानसिंह और भगवंत दास उनके दरबार में शामिल हुए और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए। इस रिश्ते से मुग़ल और राजपूतों के बीच विश्वास और एकता बढ़ी, जो पूरे साम्राज्य में शांति और स्थिरता लाने में बहुत मददगार साबित हुई।

कला, साहित्य और स्थापत्य के प्रेमी

अकबर को कला और संगीत में बहुत रुचि थी। उनके दरबार में कई महान कलाकार और विद्वान थे, जिन्हें 'नवरत्न' कहा जाता था। इनमें बीरबल, तानसेन, टोडरमल और अबुल फजल जैसे नाम शामिल हैं। तानसेन एक महान गायक थे, जिनके संगीत से अकबर बहुत प्रभावित थे और उन्हें खास सम्मान भी दिया गया था। अकबर ने कई पुराने ग्रंथों को फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत में अनुवाद करवाया, ताकि हर कोई उन्हें समझ सके। उन्होंने सुंदर इमारतें भी बनवाईं जैसे फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और लाहौर किला। ये इमारतें आज भी भारत की कला और स्थापत्य की शानदार मिसाल मानी जाती हैं। इससे पता चलता है कि अकबर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कला प्रेमी सम्राट भी थे।

अकबर की अंतिम यात्रा

27 अक्टूबर 1605 को महान मुग़ल सम्राट अकबर का निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन में भारत को धार्मिक सहिष्णुता, मजबूत प्रशासन और सांस्कृतिक एकता का अद्वितीय उदाहरण दिया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें आगरा के पास स्थित सिकंदरा में दफनाया गया, जहाँ उनकी भव्य समाधि आज भी मौजूद है। यह समाधि न केवल उनके सम्मान का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी महानता की याद दिलाती है।

अकबर केवल युद्ध जीतने वाले बादशाह नहीं थे, बल्कि वे लोगों के दिलों में बसने वाले महान सम्राट थे। उनकी सोच समय से आगे थी – उन्होंने धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर ‘भारत’ को एकजुट करने का सपना देखा और उसे मूर्त रूप दिया। उनकी नीतियाँ आज भी धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता और मानवता के मूल्यों के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं।