जर्मनी के न्यायविद और भौतिक विज्ञानी, ने 1745 में लेडेन जार का आविष्कार किया। यह पहला व्यावहारिक संधारित्र था, जिसने विद्युत आवेश भंडारण और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में क्रांति लाई।

Capacitor: इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लेस्ट (10 जून 1700 – 11 दिसंबर 1748) जर्मनी के एक प्रसिद्ध न्यायविद, लूथरन धर्मगुरु और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें लेडेन जार (Leyden Jar) के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उनका योगदान विद्युत विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वॉन क्लेस्ट ने विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए एक ऐसा उपकरण विकसित किया, जिसे आधुनिक समय में संधारित्र (Capacitor) कहा जाता है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

वॉन क्लेस्ट जर्मनी के पोमेरेनिया क्षेत्र के विसेवो में जन्मे थे। उनके पिता, ईवाल्ड जोआकिम वॉन क्लेस्ट, जिले के प्रशासक थे। इवाल्ड ने लीपज़िग विश्वविद्यालय और लेडेन विश्वविद्यालय में विधि का अध्ययन किया। कहा जाता है कि लेडेन में अध्ययन के दौरान उन्होंने विलेम 'स ग्रावेसांडे के प्रभाव में आकर विद्युत विज्ञान में रुचि विकसित की।

1722 से 1745 तक, वॉन क्लेस्ट कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैपटिस्ट, कामिएन पोमर्स्की के डीन रहे और बाद में वे कोस्लिन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने। वे बर्लिन विज्ञान अकादमी के सदस्य भी थे।

कैपेसिटर और लेडेन जार का आविष्कार

वॉन क्लेस्ट ने 11 अक्टूबर 1745 को स्वतंत्र रूप से क्लेस्टियन जार का आविष्कार किया। यह जार विद्युत आवेश को बड़े पैमाने पर संग्रहीत करने में सक्षम था। उन्होंने इस आविष्कार की सूचना बर्लिन के वैज्ञानिकों के समूह को दी, और यह जानकारी लेडेन विश्वविद्यालय तक पहुँची। वहां पीटर वैन मुशेंब्रोक ने इसे और विकसित किया और इसे प्रसिद्ध रूप से लेडेन जार के नाम से जाना गया।

लेडेन जार विद्युत आवेश को संचित करने वाला पहला व्यावहारिक उपकरण था। इसमें एक कांच का जार होता था, जिसमें पानी या अन्य कंडक्टिव पदार्थ भरे जाते थे। वॉन क्लेस्ट ने पाया कि जार के तार को छूने पर विद्युत की तीव्र चिंगारी उत्पन्न होती है। इस खोज ने विद्युत भंडारण और विद्युत परिपथों के अध्ययन में क्रांति ला दी।

संधारित्र का उपयोग

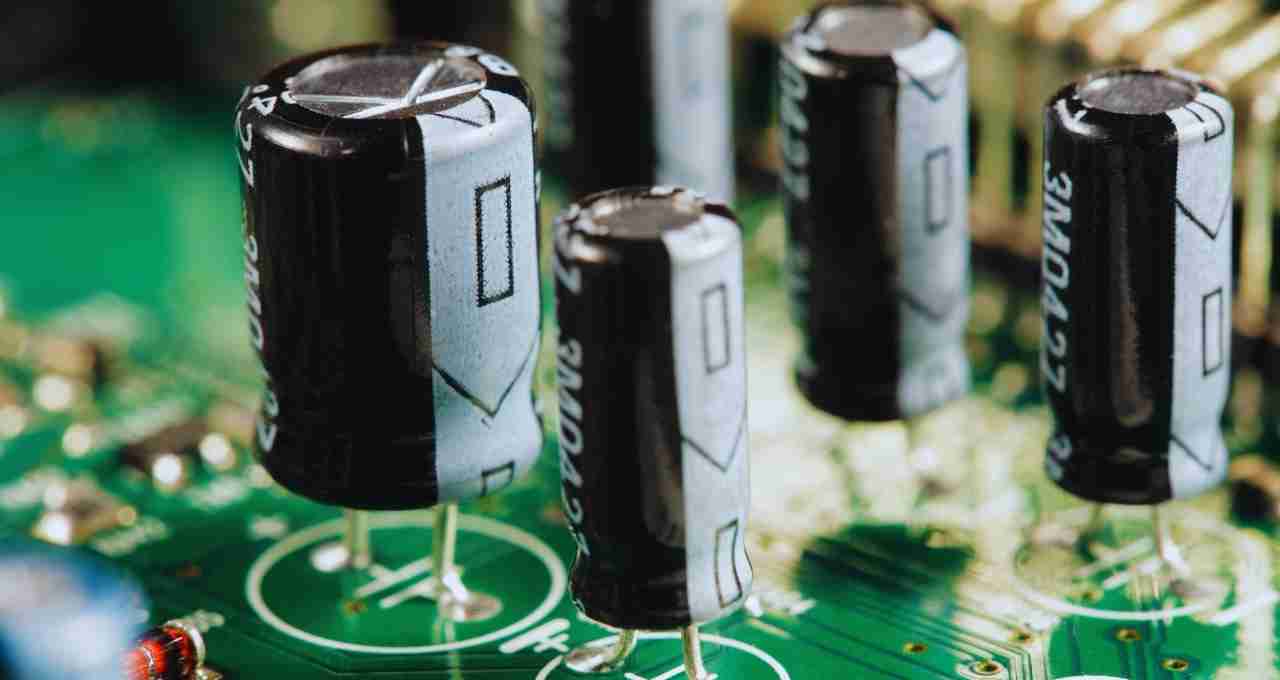

संधारित्र, जिसे पहले संघनित्र (Condenser) कहा जाता था, विद्युत ऊर्जा को दो निकटस्थ लेकिन पृथक सतहों पर संग्रहीत करता है। यह एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक है और इसकी उपयोगिता धारिता (Capacitance) पर निर्भर करती है।

संधारित्र में दो कंडक्टर होते हैं, जो अक्सर धातु की प्लेटों के रूप में होते हैं और एक इन्सुलेटर (परावैद्युत) के माध्यम से अलग रहते हैं। परावैद्युत, जैसे कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक या हवा, संधारित्र की धारिता बढ़ाने में मदद करता है। जब संधारित्र के टर्मिनलों पर वोल्टेज लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र बनता है और प्लेटों पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जमा होता है।

संधारित्रों का उपयोग धारा को सीमित करने, आवृत्ति चयन, फिल्टर नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण में किया जाता है। आदर्श संधारित्र ऊर्जा का अपव्यय नहीं करता, जबकि वास्तविक संधारित्र थोड़ी मात्रा में ऊर्जा खो सकता है।

कैपेसिटर का विकास और इतिहास

1740 के दशक में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने पाया कि विद्युत आवेश को पानी से भरे कांच के जार में संग्रहित किया जा सकता है। वॉन क्लेस्ट ने 1745 में यह प्रक्रिया शुरू की। उनके बाद, पीटर वैन मुशेंब्रोक ने लेडेन विश्वविद्यालय में इसका और अध्ययन किया।

डैनियल ग्रालाथ ने पहली बार कई जारों को समानांतर में जोड़कर चार्ज भंडारण क्षमता बढ़ाई। बाद में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लेडेन जार की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि चार्ज जार की कांच की परत में संग्रहीत होता है, न कि पानी में।

1747 में, जार को धातु की पन्नी से अंदर और बाहर कोटिंग करके और मुँह पर स्थान छोड़कर बनाया गया। इस प्रकार प्रारंभिक कैपेसिटर ने विद्युत विज्ञान में स्थायी योगदान दिया।

संधारित्र के प्रकार

संधारित्र कई प्रकार के होते हैं:

- वायु संधारित्र (Air Capacitor): प्रारंभिक प्रयोगों में उपयोग हुआ।

- कागज़ संधारित्र (Paper Capacitor): 19वीं शताब्दी के अंत में टेलीफोन और वायरलेस उपकरणों में उपयोग हुआ।

- सिरेमिक संधारित्र (Ceramic Capacitor): उच्च वोल्टेज और आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए।

- माइका संधारित्र (Mica Capacitor): रेडियो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में उपयोग।

- प्लास्टिक फ़िल्म संधारित्र (Plastic Film Capacitor): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित।

- तांताॅलम और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र: उच्च ऊर्जा भंडारण क्षमता।

- सुपरकैपेसिटर (Supercapacitor): 1957 में एच. बेकर ने विकसित, उच्च क्षमता वाले ऊर्जा भंडारण।

- एमओएस कैपेसिटर (MOS Capacitor): आधुनिक DRAM और इमेज सेंसर तकनीक में।

संचालन का सिद्धांत

संधारित्र का मुख्य सिद्धांत धारिता (C = Q/V) है। इसका मतलब है कि किसी प्लेट पर संचित आवेश (Q) और उनके बीच वोल्टेज (V) के अनुपात से धारिता निर्धारित होती है। प्लेटों के बीच निकटता और परावैद्युत की प्रकृति धारिता को प्रभावित करती है।

साधारण उदाहरण में, आकाश में बादलों और पृथ्वी की सतह के बीच संचित स्थैतिक आवेश भी एक प्राकृतिक संधारित्र के रूप में कार्य करता है। जब हवा का ब्रेकडाउन वोल्टेज पार होता है, तो बिजली चमकती है।

संधारित्र वोल्टेज नियंत्रित करने, ऊर्जा भंडारण, फिल्टरिंग, रेडियो आवृत्ति चयन, डिजिटल मेमोरी और ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आधुनिक उपयोग

आज संधारित्रों का उपयोग विविध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में होता है:

- सर्किट फिल्टरिंग और वोल्टेज स्थिरीकरण

- रेडियो और अनुनाद परिपथ

- डिजिटल कंप्यूटर की DRAM मेमोरी

- सौर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ

- इमेज सेंसर और CCD उपकरण

- सुपरकैपेसिटर आधारित उर्जा भंडारण

संधारित्रों की आधुनिक डिज़ाइन अधिक कॉम्पैक्ट, उच्च धारिता और उच्च आवृत्ति संचालन के लिए उपयुक्त हैं।

इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लेस्ट ने लेडेन जार का आविष्कार कर विद्युत ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध ने संधारित्र के विकास की नींव रखी, जो आज आधुनिक सर्किट, डिजिटल मेमोरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में अनिवार्य उपकरण है।