महात्मा गांधी ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू बेहद प्रिय थे, लेकिन प्रशासक के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल उनसे कहीं अधिक सक्षम थे। आज जिस एकजुट और अखंड भारत में हम रह रहे हैं, उसकी नींव सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व ने रखी थी।

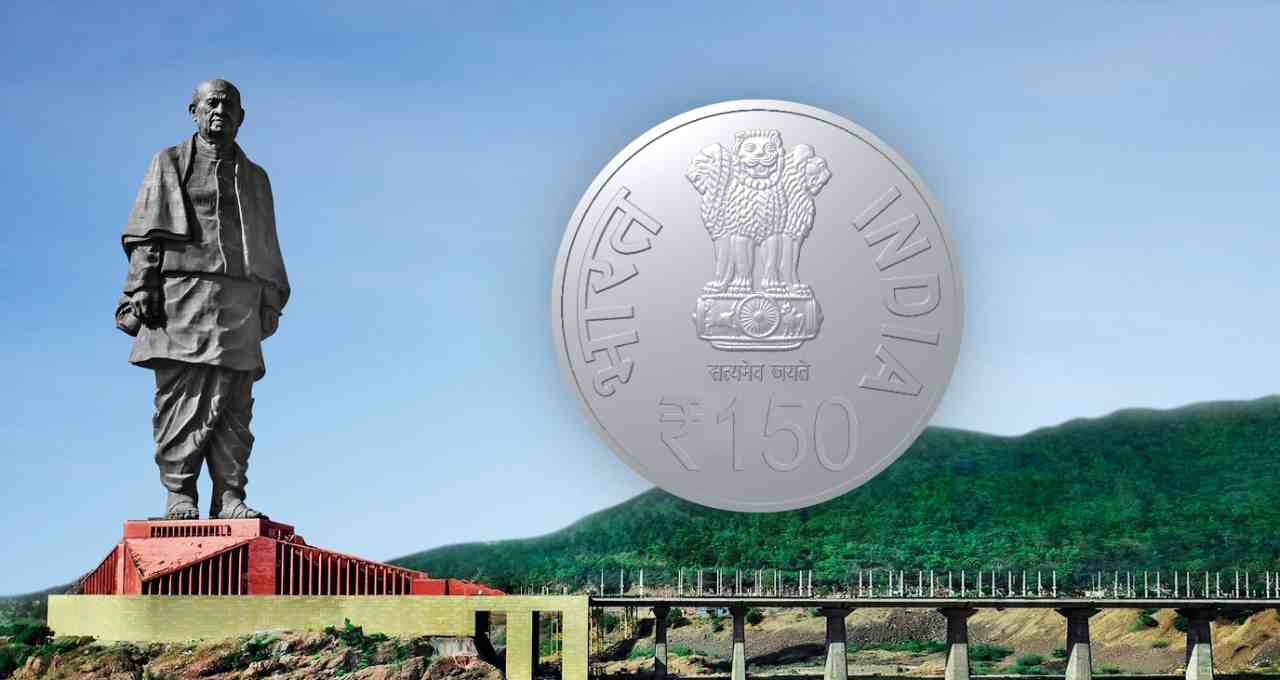

Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary: भारत की आज़ादी की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही जटिल भी। इस कहानी में एक ऐसा अध्याय है, जो हर बार सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की जयंती पर फिर याद किया जाता है — वह पल जब ‘लौहपुरुष’ देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, मगर उन्होंने स्वयं को पीछे कर लिया ताकि राष्ट्र एकजुट रह सके।

आज 31 अक्टूबर 2025 को भारत उनके जन्म की 150वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ (Statue of Unity) पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश को एकता, सेवा और समर्पण का संदेश दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है — अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता?

गांधीजी के प्रिय, लेकिन सबसे योग्य प्रशासक थे पटेल

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, नेहरू मेरे दिल के करीब हैं, लेकिन प्रशासन में पटेल जैसा कोई नहीं। गांधीजी के इस कथन से साफ है कि जहां नेहरू विचारों के प्रतीक थे, वहीं पटेल राष्ट्र निर्माण के वास्तविक शिल्पी थे। भारत की 562 रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States) असंभव प्रतीत होता था, लेकिन पटेल की कुशल रणनीति, दृढ़ इच्छाशक्ति और अटूट राष्ट्रनिष्ठा ने इसे संभव बना दिया। भारत की एकता, शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे की नींव उसी लौहपुरुष ने रखी, जिन्हें इतिहास ने “Iron Man of India” का दर्जा दिया।

गांधीजी की हत्या के बाद उठी उंगलियां, पटेल ने मांगा इस्तीफा

गांधीजी की हत्या (30 जनवरी 1948) के बाद विरोधियों ने अफवाह फैलाई कि पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, गांधीजी की सुरक्षा में असफल रहे।

गांधीजी के परपोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक “Patel: A Life” में लिखा, जब पटेल को इन आरोपों की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने की पेशकश की। लेकिन नेहरू ने उन्हें रोक लिया और कहा कि हम दोनों का 30 वर्षों का साथ यूं नहीं टूटना चाहिए।”

यहीं से दोनों के रिश्तों में ठंडक आने लगी, मगर देशहित में पटेल ने मौन साध लिया। 1946 वह वर्ष था जब भारत की स्वतंत्रता अब केवल समय की बात रह गई थी। ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया था कि सत्ता हस्तांतरण (Transfer of Power) कांग्रेस के हाथों होगा, और कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार (Interim Government) का नेतृत्व सौंपा जाएगा — यानी वही व्यक्ति देश का पहला प्रधानमंत्री बनता।

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 1946 तय हुई। कांग्रेस के संविधान के अनुसार, केवल प्रदेश कांग्रेस समितियां (PCCs) ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकती थीं। 15 में से 12 PCCs ने सरदार पटेल को नामांकित किया, जबकि शेष तीन ने भाग नहीं लिया। किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया। इस तरह पटेल निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए — यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की औपचारिक तैयारी पूरी हो चुकी थी।

नेहरू का हठ और गांधीजी का हस्तक्षेप

लेकिन इतिहास ने अचानक करवट ली। जवाहरलाल नेहरू, जो खुद भी इस पद की इच्छा रखते थे, ने साफ शब्दों में कहा कि या तो मैं नंबर वन रहूंगा, या सरकार में नहीं रहूंगा। गांधीजी के सामने यह नैतिक दुविधा थी। उन्होंने अंततः नेहरू को प्राथमिकता दी और पटेल से आग्रह किया कि वे अपना नाम वापस ले लें।

गांधीजी ने कहा, नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, और राष्ट्र को अब एकता की जरूरत है। सरदार पटेल ने गांधीजी की बात मान ली। उन्होंने बिना किसी विरोध या शिकायत के, नेहरू के पक्ष में खुद को पीछे कर लिया। यह वही क्षण था, जब भारत के लौहपुरुष ने देशहित में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को त्याग दिया।

राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद का पश्चाताप

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बाद में लिखा, गांधीजी ने एक बार फिर ‘ग्लैमरस नेहरू’ की खातिर अपने भरोसेमंद सहयोगी की बलि दी। पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का प्रशासनिक चेहरा अलग होता। वहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी आत्मकथा “India Wins Freedom” में स्वीकार किया, यह मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पटेल का समर्थन नहीं किया। अगर वे प्रधानमंत्री बनते, तो विभाजन (Partition) की प्रक्रिया कहीं अधिक शालीन और कम हिंसक होती।

सी. राजगोपालाचारी, जो गांधीजी के निकट सहयोगी थे, ने अपने संस्मरणों में लिखा, गांधीजी जानते थे कि पटेल सबसे अच्छे प्रशासक हैं, लेकिन उन्होंने नेहरू को चुना क्योंकि वे विदेश मामलों में अधिक दक्ष थे। अगर नेहरू विदेश मंत्री और पटेल प्रधानमंत्री होते, तो भारत का प्रशासनिक तंत्र कहीं अधिक मजबूत होता।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि पटेल के बारे में “मुसलमानों के प्रति कठोर” होने का भ्रम फैलाया गया था, जबकि वास्तविकता में वे समानता और न्याय के कट्टर समर्थक थे।